▌複眼的に見る

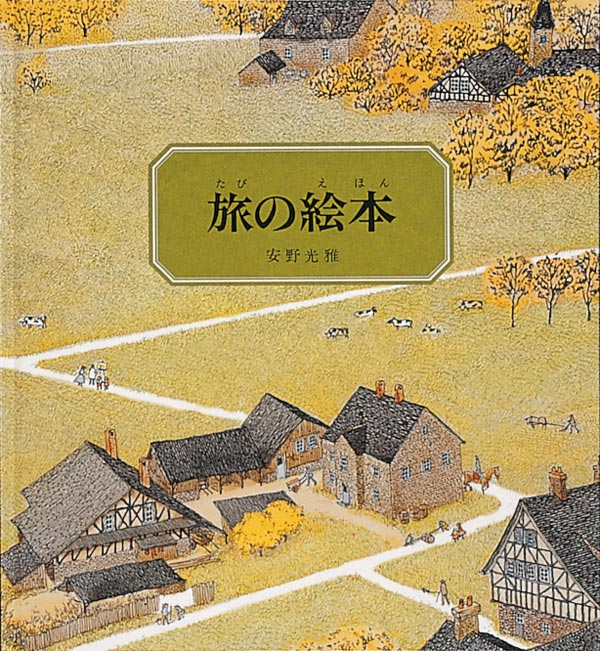

『旅の絵本』は何度見ても想像力を掻き立てられる。一つ一つの画面に込められた内容の豊かさと独特の空間の描写がそうさせるのだろう。

この絵本の特徴は、シリーズを通して俯瞰表現で貫かれていることだ。ページをめくっていくと低い視点から舐めるように展開していく。これを「天使の視野」と呼ぶのは、いかにも安野さんらしい。天使のように飛んで移動するということだろうか。

画面をじっくり眺めると、さまざまな視点が組み合わさって構成されていることが分かる。ところが不自然に見えない、読者が違和感を持たないように調整されている。

建物も人も、ある一点から見た光景ではない。大きさも見る角度も一定ではない。一つの画面には何十人もの人が同じ大きさで描かれている。一般的な遠近法では、手前は大きく遠くにあるものは小さくなる。これだけ広い空間で、人が同じ大きさというのもこの絵本の特徴になっているが、人々をすべて等価値に扱って描こうとしているからだろう。描かれている人々すべてが主人公なのだ。

『旅の絵本』シリーズは、旅先の風景が注目されるが、そこに描かれている人々も大切な役割を持っている。その土地で生きる人々の暮らしぶりや文化が細やかに描写されている。しかも時代も現実も超えた世界が目の前に現れる。

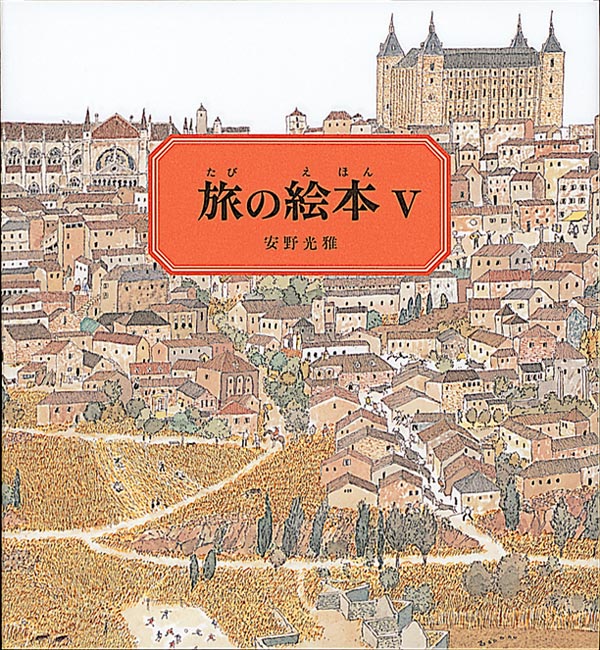

キリスト生誕の場面、文学や絵画の中に描かれた人々、絵本の中の登場人物などがさりげなく登場する。海上にはコロンブスの帆船がスペインとアメリカに現れる。

どの国にも、小さな村にも長い歴史があり現在に繋がっている。踊っている人たち、祭り、ゲームに興じる人たちの姿は今も昔も変わらない。安野さんの旅は、その国や村にまつわる歴史や事件、人物などに思いを巡らせる旅でもある。描くときには旅の記憶とそれらを重ねて描いている。

もちろん、いたずらやユーモアも忘れない。ニューヨークの街角にはマリリン・モンロー、川には気がつかないほど小さな一寸法師がお椀の中にいる。いま、まさに脱獄しようとする囚人もいる。

スペイン・アンダルシアの街では、一部が人も建物も逆に描かれている。本をひっくり返すことを促す安野さん独特のだまし絵になっている。読者には見つけたときの愉しみもある。

画面に描かれたすべての人々に物語がある。物語をたどっていくと、一冊の中にどれほどの情報が詰め込まれているのか、と驚いてしまう。

天使はそのすべての場面に近づきながら眺めていく。むろん、それは安野さんの眼差しであり、さまざまな情景が頭の中で複合され、一枚の絵としてまとめられる。

▌複合の視点

一つの画面は、幾重にも重なる異なった時間と空間で構成されている。さまざまな視点から見たスケッチのレイヤーを何十枚も重ねているようである。さらに一冊の本として画面が連続していく。一見独立した画面も計算され関連づけられている。安野さんの複眼的な見方と、複合する描写力がつくり出す世界である。

日本の絵巻物や屏風絵の影響もあると思われるが、世界や物事を俯瞰して見ていく観察眼と、豊富な知識が背景にある。安野さんの俯瞰表現は独特のものであり、独自の表現方法をつくり出している。

頭の中で立体的に空間を把握し絵に表す能力は、誰もが真似できることではない。旅を愉しみ、その土地の風土や文化に思いを馳せ、歩くこととスケッチを重ねていくことが独自に空間を把握する源泉になっているのだろう。

全体と部分の関係は、写真であればロングやクローズアップを使い分けるが、ここではすべて俯瞰した情景である。衛星写真や航空写真をそのまま絵にしてもこのような表現にはならない。

しかし、あらためて私たちの見るための行為を考えてみると、全体を眺めるときと、部分を見るとき、頭の中で調整している。

ある一人の人物に集中すれば、クローズアップにはならないが、まわりはある意味で見えなくなってしまうものだ。丘の上から眼下の風景を眺めるとしよう。頭を固定してじっと一点から見つめ続けることはない。身体も頭も動かし、くまなく見渡していくだろう。脳裏に焼きつけられる風景は、断片として見た風景が頭の中でまとめられたものとみなすことができる。安野さんはそれを絵として表している、それも移動しながらだ。丘の上だけではなく、ときには天使になって。

『旅の絵本』の風景を自然に受け入れ、親近感を覚えるのは、私たちだれもが持っている風景や人の動きを見る日常の感覚に近いからではないか、と思える。

そこに人々のさまざまな物語が展開するのだから、見るものは時間を忘れて愉しむことができる。その上ちょっとしたいたずらやユーモアも隠されている。見つけたときの喜びもひとしおである。

文字がないことも『旅の絵本』の特徴である。テキストが入ると、読者は安野さんの旅の話をそのまま受け入れるだけになってしまう。物語を紡ぎ出すことを読者にも委ねている。これは「ミレーの落ち穂拾い」かな、この人は屋根の上で何をしようとしているのだろう、だから愉しみが広がる。

安野さんは自ら愉しんでいる世界を絵で語りかける。読者はそれに応える。意外性やユーモアもお互いに愉しむことができる。絵が奥深いところまで語っているからこそ対話は生まれる。(今井良朗)