「巣ごもり」という言葉もすっかり定着してしまった。不要不急の外出をせずに自宅に篭ることをいうらしい。とはいえ、前向きに楽しんでいる人も多いし、パソコンやスマートフォンで外界とも繋がっている。買い物も大概のものはネットで済ませることができる。

私にとって「巣ごもり」という言葉が適切かどうかは疑わしいが、さすがに半年も経つといい加減うんざりしてしまう。

そんな折り、ふと大学生のころの「巣ごもり」が蘇った。

1週間、雨戸を閉め、時計も止めて外界との接触をやめたのだ。3年生のときだったと思う、大学の専門分野が自分に合っているのか、将来どうするべきか、思い悩んでいた。なかなか答えが見出せず、思い立ったのが巣ごもり、当時そんな言葉を使うことはなかったが、徹底的に自分を見つめ直そうと考えてのことだ。

同じアパートに後輩がいたこともあり、誰も訪ねて来ないようにしておいた。アパートの部屋は5畳、畳5枚並んだ珍しい形で、玄関の上に効率良くつくられた2階の部屋だった。水周りと入口が独立していたために、外界をうまく遮ってくれる。

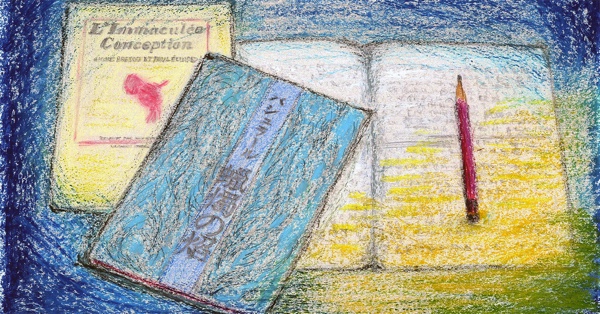

1週間分の食料を用意し、布団は敷いたまま、起きたいときに起き、眠たくなれば寝る。布団の中で過ごす、そんな生活をはじめた。枕元には本を5、6冊とノートを置いた。

最初の2日間くらいは何とも身体が重く、朝の気配も感じていた。このまま続けられるか不安だった。それが徐々に不安もなくなり、時間の感覚も薄れていった。1冊の本を読み終えることもあった。眠ることも、目覚めることも、あるがままで、心地よささえ感じはじめていた。さほど空腹感もなく、ときどき何かを食べるだけだった。

おそらく4日目くらいだっただろうか、身体が軽くなっていく、おまけに頭がどんどん冴えていく。いまでもそのときのえもいわれぬ感覚は忘れない、覚醒していく、頭が冴え渡るとはこういうことだと実感していた。いまここで起こっている、この感覚を留めたい、との想いからひたすらノートに書き綴った。1冊には、ふっと浮かんでくること、想起するイメージを、もう1冊には、小説を書いていた。ストーリーなどない、ひたすら頭に浮かぶ情景を描写していた。ちなみに、そのとき枕元にあったのはアンドレ・ブルトン、ポール・エリュアールの『処女懐胎』とガストン・バシュラールの『蠟燭の焔』である。

1週間後、後輩のドアをノックする音と気づかう声で、時計の針は動きはじめた。そのときのことはいまも忘れない。

もちろん、このようなことがいまできることはないだろう。それこそ、何かあったのかと警察官だって来るかもしれない。そもそも、メールの繋がらない日々を考えられるだろうか。

困ったとき、思い悩むときは、自らをあえて追い込むことがある。だらだらと考えてもいい答えは出てこない。簡単に物事解決することもない。

そんなときは、自分の感覚の奥深いところまで働きかけることに努める。そうすると直感的にわき出てくるものがある。この感覚を大切にする、ただし、必ず裏付けをとっていくようにしている。自分自身が納得できなければ次に繋がっていかないからだ。